परिचय

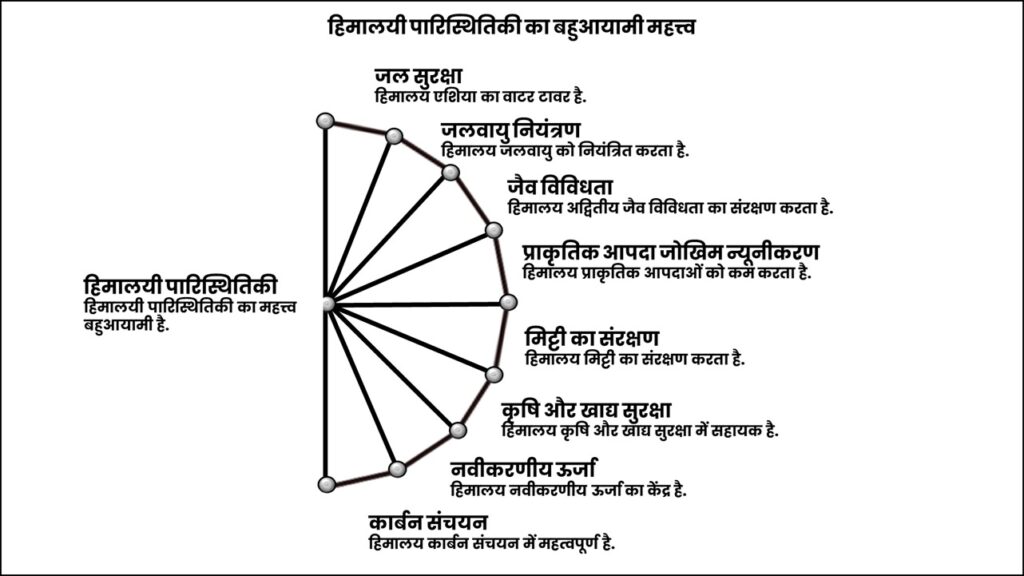

हिमालय, अपनी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं और बर्फीली चोटियों के साथ, न केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक विशाल और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे परे के क्षेत्र के लिए अपार महत्व रखता है। यह क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है जो मानवीय जीवन और पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। जल विनियमन से लेकर जैव विविधता संरक्षण तक, इसकी स्थिरता न केवल स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यापक जलवायु नियंत्रण और संसाधन सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह अपनी अनूठी भू-आकृति, विविध वनस्पतियों और वन्यजीवों के कारण एक ऐसा पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है, जिसकी सुरक्षा पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है।

हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकी का महत्व

“एशिया का वाटर टावर” और जल सुरक्षा: हिमालयी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक योगदान जल का भंडारण और वितरण है। इसे अक्सर “एशिया का वाटर टावर” कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद सबसे बड़े हिमनद (ग्लेशियर) मौजूद हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी एशिया की 10 प्रमुख नदियाँ यहीं से निकलती हैं। ये नदियाँ अपने पिघलते ग्लेशियरों और मानसूनी वर्षा से पूरे उपमहाद्वीप को पानी की निरंतर आपूर्ति करती हैं। यह जल करोड़ों लोगों के लिए पीने, सिंचाई, और औद्योगिक उपयोग का प्रमुख स्रोत है। हिमालयी नदियों से प्रतिवर्ष लगभग 12,000 मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्रवाहित होता है, जो मैदानी क्षेत्रों में जीवन का आधार है।

जलवायु नियंत्रण और मानसून का विनियमन: हिमालय पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक विशाल अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को रोकता है, जिससे भारत की जलवायु अधिक गर्म और नम बनी रहती है। साथ ही, यह हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर उपमहाद्वीप में भारी वर्षा करवाता है। यदि हिमालय नहीं होता, तो यह क्षेत्र एक ठंडा रेगिस्तान बन जाता। इसके वन और ग्लेशियर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में भी योगदान देते हैं।

अद्वितीय जैव विविधता का संरक्षण: हिमालय एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह दुनिया के 36 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ पौधों और जानवरों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई स्थानिक (केवल यहीं पाई जाने वाली) हैं। इस क्षेत्र में लगभग 32% पौधों की स्थानिक प्रजातियाँ मौजूद हैं। यह हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी नीली भेड़ (भरल) और हिमालयी कस्तूरी मृग जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। हिमालयी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक, विविध पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जो इसकी जैव विविधता को और समृद्ध करते हैं।

प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण: हिमालय का स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से इसके घने वन, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। पहाड़ों की ढलानों पर सघन वनस्पति मिट्टी को बाँधे रखती है, जिससे मृदा अपरदन और भूस्खलन का खतरा कम होता है। ये वन वर्षा के जल के बहाव को नियंत्रित करते हैं और प्राकृतिक स्पंज की तरह कार्य करते हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कम हो जाता है।

कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए परागण: हिमालयी क्षेत्र में मौजूद वन और पारिस्थितिकी तंत्र परागणकों (pollinators) के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ। ये परागणक न केवल हिमालयी क्षेत्र की कृषि के लिए, बल्कि निचले मैदानी इलाकों में भी कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ परागणक आबादी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करती है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

मिट्टी का संरक्षण और उर्वरता: हिमालय के वन मिट्टी के कटाव को रोकने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, जिससे वर्षा और हवा के कारण होने वाला अपरदन रुकता है। यह भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण, मिट्टी का संरक्षण यहाँ की स्थलाकृति और पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कार्बन संचयन (Carbon Sequestration) और वैश्विक जलवायु पर प्रभाव: हिमालयी वन एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। ये वन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहीत करते हैं, जिससे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा कम होती है और वैश्विक जलवायु को स्थिर करने में मदद मिलती है। अनुमान के अनुसार, हिमालयी वन लगभग 5.4 बिलियन टन कार्बन संग्रहीत करते हैं। इसके अलावा, बर्फ और ग्लेशियरों की उच्च एल्बीडो (सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता) भी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का केंद्र: हिमालय की तेज बहने वाली नदियाँ अपार जलविद्युत क्षमता प्रदान करती हैं। यह क्षमता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्यों में, उनकी पर्वतीय स्थलाकृति और बारहमासी जलधाराओं के कारण, पूरे भारत में सबसे अधिक जलविद्युत क्षमता मौजूद है। जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है।

निष्कर्ष

हिमालयी क्षेत्र का संरक्षण केवल पर्यावरणविदों की चिंता नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अनिवार्य निवेश है। हालाँकि, वनों की कटाई, अनियंत्रित पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित जलविद्युत परियोजनाओं जैसे खतरे इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पारिस्थितिकी संरक्षण, आपदा समुत्थानशीलता और जलवायु-अनुकूल विकास को एकीकृत करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। हिमालय का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बचाने के प्रयास कितने गंभीर और प्रतिबद्ध हैं।