परिचय

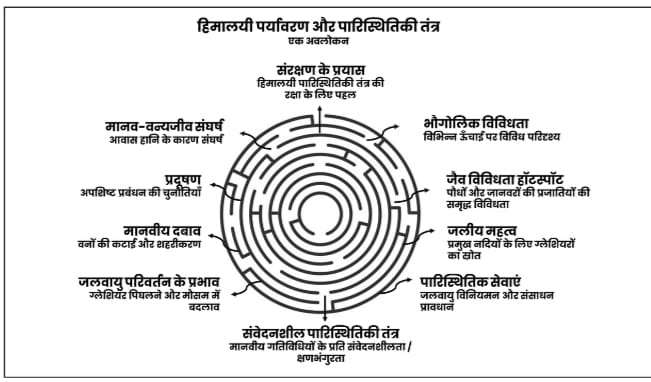

हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे अक्सर “पृथ्वी का तीसरा ध्रुव” कहा जाता है, एक एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और पारिस्थितिक क्षेत्र है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो विभिन्न देशों – भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान – में फैला हुआ है। अपनी विशालता, ऊँची चोटियों, गहरे घाटियों और विविध जलवायु क्षेत्रों के कारण, हिमालय एक अद्वितीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का आश्रय स्थल है। यह क्षेत्र न केवल लाखों लोगों के लिए जल सुरक्षा और आजीविका प्रदान करता है, बल्कि पौधों और जानवरों की एक अविश्वसनीय विविधता को भी आश्रय देता है, जिनमें से कई स्थानिक और लुप्तप्राय हैं। हिमालय का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत जटिल और नाजुक है, जो इसे वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

वर्णन

हिमालय के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण पहलु:

भौगोलिक विविधता और जलवायु क्षेत्र: हिमालय अपनी ऊँचाई के साथ-साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय तराई से लेकर समशीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन घास के मैदान और अंततः स्थायी बर्फ से ढकी चोटियाँ शामिल हैं। यह ऊँचाई-आधारित विविधता विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करती है, जो बदले में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को जन्म देती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पर्यावरणीय विशेषताएँ होती हैं।

समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट: हिमालय दुनिया के उन 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जो पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पौधों की 10,000 से अधिक प्रजातियाँ और जानवरों की 1,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें हिम तेंदुआ, हिमालयी भूरा भालू, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल हैं। इनमें से कई प्रजातियाँ स्थानिक हैं, यानी वे केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं।

जलीय महत्व (ग्लेशियर और नदियाँ): हिमालय को “एशिया का जल-स्तंभ” कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों का भूक्षेत्र है (ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद)। ये ग्लेशियर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी एशिया की कई प्रमुख नदियों के स्रोत हैं, जो अरबों लोगों के लिए पानी, कृषि और आजीविका प्रदान करती हैं। यह क्षेत्र वैश्विक जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पारिस्थितिक सेवाएं: हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु को विनियमित करने में मदद करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, जल चक्र को बनाए रखता है, और औषधीय पौधों सहित कई महत्वपूर्ण संसाधनों का स्रोत है। ये सेवाएँ न केवल स्थानीय समुदायों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हैं।

संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र: अपनी व्यापकता (विशालता) के बावजूद, हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत नाजुक है। इसकी खड़ी ढलानें, युवा और अस्थिर भूवैज्ञानिक संरचना, और अत्यधिक ऊँचाई पर धीमी गति से होने वाली पारिस्थितिक प्रक्रियाएँ इसे मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक गड़बड़ियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं। एक शुक्ष्म अतिक्रमण (छोटा सा व्यवधान) भी बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: हिमालय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, तापमान में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में बदलाव, और चरम मौसमी घटनाओं (जैसे अचानक बाढ़, भूस्खलन) की बढ़ती आवृत्ति इस क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इससे जैव विविधता का नुकसान और जल संकट का खतरा बढ़ रहा है।

मानवीय दबाव और वनोन्मूलन: बढ़ती जनसंख्या, कृषि विस्तार, अनियोजित शहरीकरण, बुनियादी ढाँचा विकास (सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएँ) और अवैध कटाई के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वन का क्षरण हो रहा है। यह न केवल जैव विविधता को सीधे सीधे प्रभावित करता है, बल्कि मिट्टी के कटाव, भूस्खलन और जल स्रोतों के सूखने जैसी समस्याओं को भी बढ़ाता है।

प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन: पर्यटन और शहरीकरण के बढ़ने से हिमालयी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, खासकर प्लास्टिक कचरा और अन्य ठोस अपशिष्ट एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की कमी से नदियाँ प्रदूषित हो रही है और भूमि का अवनयन हो रहा है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष: वन्यजीव आवासों के सिकुड़ने और मानवीय गतिविधियों के विस्तार के कारण मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। वन्यजीव भोजन और आवास की तलाश में मानव बस्तियों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे फसलों को नुकसान और कभी-कभी जान-माल का भी नुकसान होता है। यह संघर्ष संरक्षण प्रयासों को जटिल बनाता है।

संरक्षण के प्रयास और चुनौतियाँ: हिमालय के अद्वितीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल है। हालाँकि, इन प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि धन की कमी, जागरूकता का अभाव, और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी।

निष्कर्ष

हिमालय का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक धरोहर है जो वैश्विक पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी अद्वितीय जैव विविधता, जलीय महत्व और पारिस्थितिक सेवाओं को देखते हुए, इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, प्रदूषण और अनियंत्रित विकास जैसे खतरे इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र, टिकाऊ और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, सख्त पर्यावरणीय नीतियाँ, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल हो। केवल तभी हिमालय की प्राकृतिक भव्यता और पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रक्खा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी जीवनदायिनी भूमिका को सुरक्षित जा सकता है।