परिचय

पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद, हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर और हिमखंड ताजे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं। इन्हें अक्सर “जल मीनार” के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि ये एशिया की कई प्रमुख नदियों – जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांग्त्ज़ी और मेकांग – के स्रोत हैं। ये नदियाँ करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी, कृषि सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन का आधार हैं। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण, ये ग्लेशियर और हिमखंड अभूतपूर्व दर से सिकुड़ रहे हैं और पिघल रहे हैं। यह घटना न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, बल्कि इसका सीधा और गंभीर प्रभाव वैश्विक और क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर पड़ रहा है, जिससे भविष्य में पानी की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

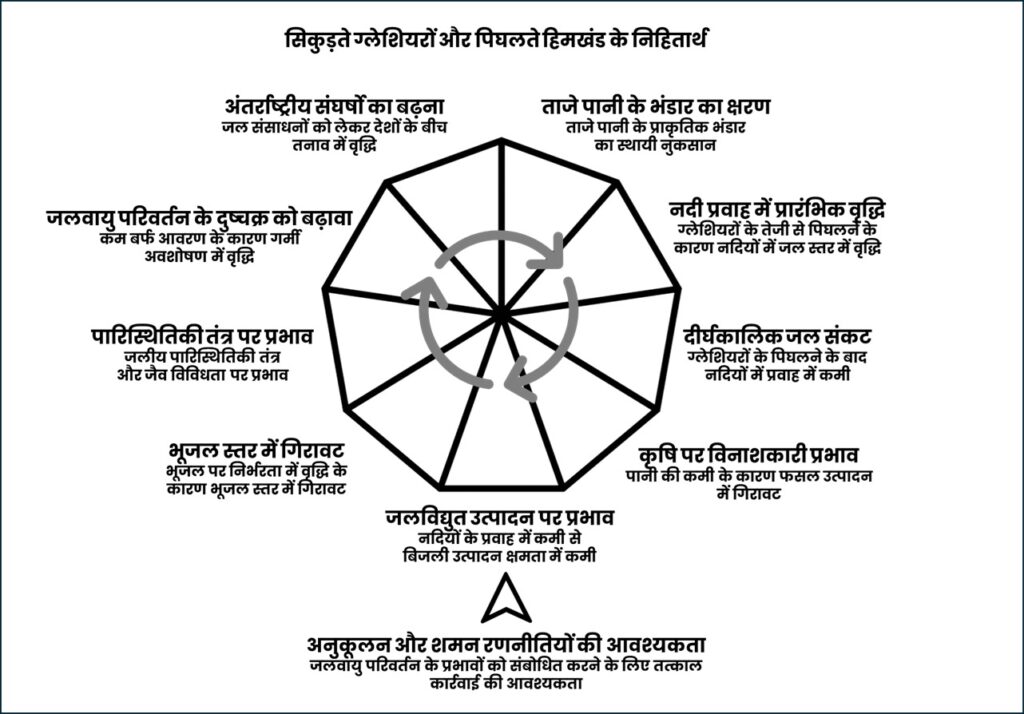

सिकुड़ते ग्लेशियरों और पिघलते हिमखंडों के जल सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थ:

ताजे पानी के भंडार का क्षरण: ग्लेशियर और हिमखंड प्राकृतिक रूप से जमे हुए ताजे पानी के विशाल भंडार होते हैं। वे सदियों से जमा हुई बर्फ और हिम से बने होते हैं, जो गर्मियों के महीनों में धीरे-धीरे पिघलकर नदियों और झरनों को पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करते हैं। इनके सिकुड़ने का अर्थ है इस प्राकृतिक जल भंडार का स्थायी नुकसान, जिससे भविष्य में पानी की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

नदी प्रवाह में प्रारंभिक वृद्धि और बाढ़ का खतरा: अल्पकालिक रूप से, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। इससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़, ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ (GLOFs) और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। यह स्थिति कृषि भूमि, बुनियादी ढाँचे और मानव बस्तियों को भारी नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे जान-माल का नुकसान होता है।

दीर्घकालिक जल संकट और नदी प्रवाह में कमी: प्रारंभिक वृद्धि के बाद, ग्लेशियरों के पूरी तरह से पिघल जाने या उनके आकार में भारी कमी आने पर, नदियों का प्रवाह नाटकीय रूप से कम हो जाएगा। इससे उन क्षेत्रों में गंभीर जल संकट उत्पन्न होगा जो इन नदियों पर निर्भर करते हैं। यह स्थिति कृषि, पीने के पानी की आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की कमी का कारण बनेगी।

कृषि पर विनाशकारी प्रभाव: एशिया के कई बड़े कृषि क्षेत्र हिमालयी नदियों से सिंचित होते हैं। पानी की कमी से फसल उत्पादन में भारी गिरावट आएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह लाखों किसानों की आजीविका को खतरे में डालेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकता है।

जलविद्युत उत्पादन पर असर: हिमालयी नदियाँ कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं का आधार हैं, जो क्षेत्र और उससे आगे की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। नदियों के प्रवाह में कमी से इन परियोजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक विकास बाधित होगा।

भूजल स्तर में गिरावट: नदियों के प्रवाह में कमी का सीधा असर भूजल स्तर पर भी पड़ेगा। कम सतही जल उपलब्धता के कारण भूजल पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे भूजल का अत्यधिक दोहन होगा और अंततः भूजल स्तर में और गिरावट आएगी। यह पीने के पानी की समस्या को और गहरा करेगा।

पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: नदियों और झरनों में पानी की कमी से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मछली और अन्य जलीय जीवों के आवास नष्ट हो जाएंगे, जिससे जैव विविधता का नुकसान होगा। वनस्पति और वन्यजीव जो इन जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं, वे भी प्रभावित होंगे, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों का बढ़ना: पानी की कमी से विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच जल संसाधनों को लेकर तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है, खासकर उन नदी घाटियों में जो कई देशों से होकर गुजरती हैं। पानी की कमी एक प्रमुख भू-राजनीतिक मुद्दा बन सकती है।

जलवायु परिवर्तन के दुष्चक्र को बढ़ावा: ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम है, लेकिन यह स्वयं भी जलवायु परिवर्तन के दुष्चक्र को बढ़ावा देता है। कम बर्फ और हिम आवरण सूर्य के प्रकाश को कम परावर्तित करता है (अल्बेडो प्रभाव), जिससे पृथ्वी की सतह अधिक गर्मी को अवशोषित करती है और तापमान में और वृद्धि होती है।

अनुकूलन और शमन रणनीतियों की आवश्यकता: इस गंभीर खतरे का सामना करने के लिए तत्काल अनुकूलन और शमन रणनीतियों की आवश्यकता है। इसमें जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार, जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना, वर्षा जल संचयन, जल-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के मूल कारण को संबोधित करना शामिल है।

निष्कर्ष

सिकुड़ते ग्लेशियर और पिघलते हिमखंड जल सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व खतरा पैदा कर रहे हैं, जिसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम होंगे। यह न केवल उन अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा जो हिमालयी नदियों पर निर्भर करते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी खाद्य, ऊर्जा और पारिस्थितिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को तुरंत और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाना ही हमारी और आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है।