परिचय

हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र न केवल विविध वनस्पतियों और जीवों का आश्रय स्थल है, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा प्रदान करने वाली प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है।

अपनी प्राकृतिक भव्यता के साथ-साथ, हिमालय भूगर्भीय रूप से एक युवा और अस्थिर पर्वत श्रृंखला है, जो इसे भूस्खलन और ढलान अस्थिरता जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। हाल के दशकों में, मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभावों के कारण इन घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है और इस क्षेत्र की पारिस्थितिक अखंडता तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका खतरे में पड़ रही है।

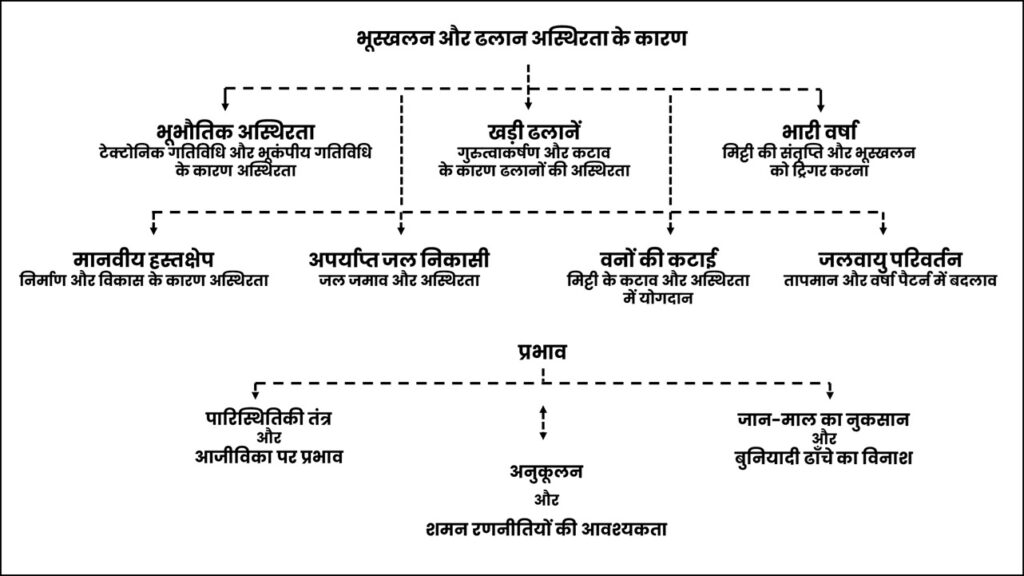

भूस्खलन और ढलान अस्थिरता के कारण:

भूभौतिक अस्थिरता और टेक्टोनिक गतिविधि: हिमालय एक युवा और सक्रिय पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के निरंतर टकराव से बनी है। यह भूगर्भीय प्रक्रिया इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से सक्रिय बनाती है, जिससे लगातार भूकंप आते हैं। ये भूकंप मिट्टी और चट्टानों को ढीला कर देते हैं, जिससे वे भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। चट्टानों की भंगुर प्रकृति और जटिल भूगर्भीय संरचना भी अस्थिरता में योगदान करती है।

खड़ी ढलानें और तीव्र कटाव: पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानें अत्यधिक खड़ी और ऊँची होती हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल इन ढलानों पर मिट्टी, चट्टानों और मलबे को नीचे की ओर खिसकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, तेजी से बहने वाली नदियाँ अपनी गहरी घाटियों को काटती रहती हैं, जिससे नदी के किनारे की ढलानें कमजोर और अस्थिर हो जाती हैं, और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

भारी और अनियमित वर्षा: मानसून के दौरान होने वाली भारी और अनियमित वर्षा भूस्खलन का एक प्रमुख ट्रिगर है। अत्यधिक बारिश से वर्षा जल मिट्टी और चट्टानों में गहराई तक रिस जाती है, जिससे वे पानी से संतृप्त हो जाती हैं। पानी मिट्टी का वजन बढ़ाता है और उसके कणों के बीच की पकड़ को कमजोर कर देता है, जिससे मिट्टी एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगती है। बादल फटने जैसी चरम वर्षा की घटनाएँ अचानक और बड़े पैमाने पर भूस्खलन को जन्म दे सकती हैं।

वनों की कटाई और वनस्पति आवरण का नुकसान: शहरीकरण, कृषि विस्तार, बुनियादी ढाँचे का विकास और जलाऊ लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बाँध कर रखती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। वनों की कटाई और वनस्पति आवरण की कमी से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे बारिश का पानी सीधे मिट्टी पर गिरता है और कटाव तथा भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

मानवीय हस्तक्षेप और अनियोजित विकास: सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं, खनन और पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढाँचे के लिए पहाड़ों को काटना और ढलानों को अस्थिर करना भूस्खलन का एक प्रमुख मानवीय कारण है। अवैज्ञानिक निर्माण विधियाँ, जैसे कि ढलानों पर बिना उचित स्थिरता अध्ययन के निर्माण करना, और मलबे को अनुचित तरीके से डंप करना, ढलानों की प्राकृतिक स्थिरता को बाधित करते हैं। अनियोजित शहरीकरण और ढलानों पर अतिक्रमण भी समस्या को बढ़ाता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: जलवायु परिवर्तन भूस्खलन की घटनाओं को और बढ़ा रहा है। तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर और पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी) पिघल रहे हैं, जिससे ढलानों पर पानी का रिसाव बढ़ रहा है और उनकी स्थिरता कम हो रही है। चरम वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता भी भूस्खलन के जोखिम को बढ़ाती है, क्योंकि मिट्टी अधिक बार और अधिक मात्रा में संतृप्त होती है।

अपर्याप्त या अवरुद्ध जल निकासी: पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण बस्तियों के आसपास, अपर्याप्त या अवरुद्ध जल निकासी की प्रणालियाँ एक बड़ी समस्या हैं। सड़कों और इमारतों के निर्माण के दौरान प्राकृतिक जल निकासी चैनलों को अक्सर बाधित कर दिया जाता है, जिससे पानी का जमाव होता है। यह जमा हुआ पानी मिट्टी को संतृप्त करता है और ढलानों की स्थिरता को कम करता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

भूस्खलन और ढलान अस्थिरता के प्रभाव:

जान-माल का नुकसान और बुनियादी ढाँचे का विनाश: भूस्खलन से सड़कें, राजमार्ग, पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे अवरुद्ध या नष्ट हो जाते हैं, जिससे परिवहन और संचार बाधित होता है। कृषि भूमि, घर और अन्य संपत्ति का भारी नुकसान होता है। सबसे गंभीर रूप से, भूस्खलन से मानव जीवन का नुकसान होता है, जिससे स्थानीय समुदायों पर गहरा प्रभाव (सामाजिक और आर्थिक) पड़ता है।

पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका पर असर: भूस्खलन से वनस्पति और वन्यजीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। भूस्खलन से उत्पन्न मलबा नदियों में जमा हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। कृषि भूमि के नुकसान और परिवहन मार्गों के बाधित होने से स्थानीय समुदायों की आजीविका, विशेषकर कृषि और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अनुकूलन और शमन रणनीतियों की आवश्यकता: भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जोखिम मानचित्रण, सतत विकास प्रथाओं को लागू करना, वनीकरण और ढलान स्थिरीकरण, उचित जल निकासी प्रणालियों का निर्माण, और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को स्थापित करना शामिल है। स्थानीय समुदायों को जागरूक करना और उन्हें आपदा प्रबंधन में शामिल करना भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

हिमालयी क्षेत्रों में बार-बार होने वाले भूस्खलन और ढलान अस्थिरता एक गंभीर और बढ़ती हुई चुनौती है, जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय भूपरिदृश्य दोनों को प्रभावित कर रही है। यह एक जटिल समस्या है जो भूगर्भीय भेद्यता, चरम मौसमी घटनाओं और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के संयोजन से उत्पन्न होती है। इस संकट से निपटने के लिए एक समग्र, एकीकृत और सतत दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, कठोर पर्यावरणीय नियम, सतत विकास योजनाएँ, समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को संबोधित करना शामिल है। हिमालय की स्थिरता सुनिश्चित करना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा, आजीविका और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।