परिचय

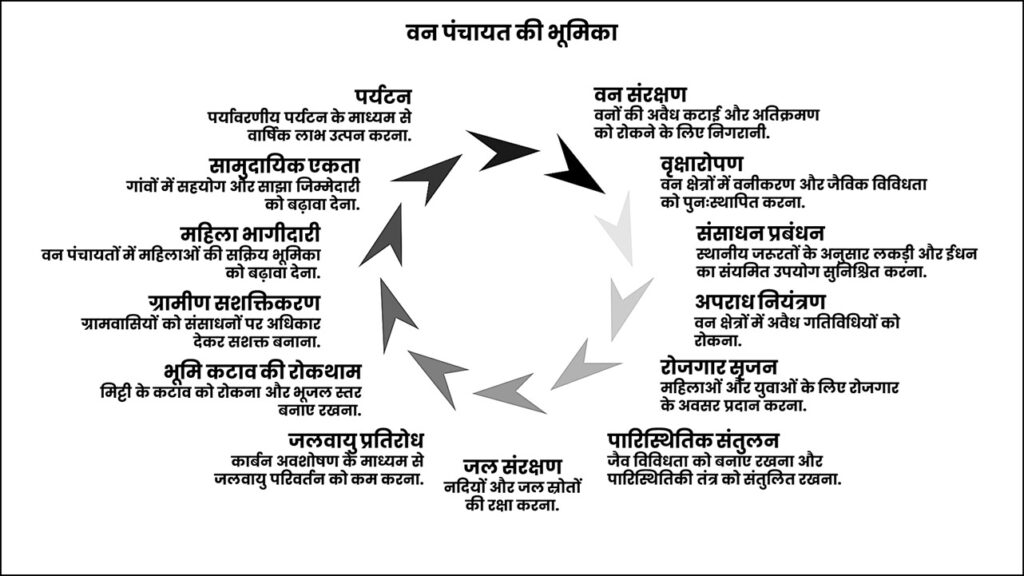

हिमालयी क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और महत्वपूर्ण वन संसाधनों के लिए जाना जाता है। इस राज्य की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका और दैनिक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक रूप से, वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी संदर्भ में, ‘वन पंचायतें’ उत्तराखंड में समुदाय-आधारित वन प्रबंधन का एक अनूठा और सफल मॉडल प्रस्तुत करती हैं। ये पंचायतें न केवल वनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों को सशक्त बनाती हैं, बल्कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार भी देती हैं। यह प्रणाली वनों और समुदायों के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित करने में मदद करती है, जो सतत विकास और पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।

वन पंचायतों का ऐतिहासिक संदर्भ और स्थापना: उत्तराखंड में वन पंचायतों की अवधारणा का एक लंबा इतिहास है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, ब्रिटिश सरकार द्वारा वन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों के खिलाफ स्थानीय समुदायों ने विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप, 1931 में ‘वन पंचायत अधिनियम’ पारित किया गया, जिसने समुदायों को अपने स्थानीय वनों के प्रबंधन का अधिकार दिया। यह भारत में समुदाय-आधारित वन प्रबंधन का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण था।

कानूनी ढाँचा और संरचना: उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 12,000 से अधिक वन पंचायतें सक्रिय हैं। वन पंचायतें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाएँ हैं, जो ‘वन पंचायत अधिनियम’ और बाद में ‘उत्तराखंड वन पंचायत नियम’ के तहत कार्य करती हैं। प्रत्येक वन पंचायत में गाँव के सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें महिलाएँ भी शामिल होती हैं। एक ‘सरपंच’ (अध्यक्ष) और ‘उप-सरपंच’ (उपाध्यक्ष) के साथ एक कार्यकारी समिति होती है जो वन प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेती है और उन्हें लागू करती है।

वनों का स्वामित्व और प्रबंधन अधिकार: वन पंचायतें उन वनों का प्रबंधन करती हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये वन आमतौर पर ‘सिविल और सोयम’ भूमि के रूप में वर्गीकृत होते हैं, जिनका स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन प्रबंधन अधिकार वन पंचायतों को दिए जाते हैं। यह स्थानीय समुदायों को वनों के उपयोग, संरक्षण और विकास के संबंध में महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है।

संसाधनों का सतत उपयोग: वन पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र के वनों से लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय पौधों और अन्य गैर-इमारती वन उत्पादों के सतत उपयोग को नियंत्रित करती हैं। वे यह सुनिश्चित करती हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो और वन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुँचे। इसके लिए वे नियमों और विनियमों का पालन करती हैं, जो अक्सर पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होते हैं।

वन संरक्षण और सुरक्षा: वन पंचायतों की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक वनों का संरक्षण और सुरक्षा करना है। वे अवैध कटाई, अतिक्रमण, आग लगने और अन्य हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी रखती हैं। स्थानीय समुदाय के सदस्य स्वयंसेवक के रूप में वनों की गश्त करते हैं और किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करते हैं। यह स्थानीय भागीदारी वनों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

पारिस्थितिक संतुलन की स्थापना और वृक्षारोपण: कई वन पंचायतें वन क्षरण को रोकने और पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाती हैं। वे उपयुक्त प्रजातियों का चयन करती हैं और वनों के घनत्व और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए काम करती हैं। यह न केवल वन आवरण को बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकने और जल स्रोतों को रिचार्ज करने में भी मदद करता है।

निर्णय लेने में स्थानीय भागीदारी: वन पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे वनों के प्रबंधन से संबंधित सभी निर्णयों में स्थानीय समुदायों को शामिल करती हैं। गाँव के लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं कि वनों का उपयोग कैसे किया जाएगा, कौन से नियम लागू होंगे, और उल्लंघनकर्ताओं के लिए क्या दंड होगा। यह भागीदारी प्रणाली स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देती है और निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाती है।

आय सृजन और सामुदायिक विकास: वन पंचायतें वनों से प्राप्त कुछ उत्पादों (जैसे घास, पत्तियाँ, या कुछ विशेष लकड़ी) की बिक्री से आय भी अर्जित करती हैं। इस आय का उपयोग अक्सर सामुदायिक विकास परियोजनाओं, जैसे स्कूल निर्माण, पेयजल सुविधाएँ, या स्थानीय सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाता है। यह वन संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है।

सतत विकास और अनुकूलन का मॉडल: उत्तराखंड की वन पंचायतें समुदाय-आधारित सतत वन प्रबंधन का एक सफल और अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करती हैं। यह दर्शाता है कि जब स्थानीय समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अधिकार और जिम्मेदारी दी जाती है, तो वे न केवल वनों का प्रभावी ढंग से संरक्षण कर सकते हैं, बल्कि अपनी आजीविका में सुधार भी कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीलापन विकसित कर सकते हैं।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा: वन पंचायतों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सीमित वित्तीय संसाधन, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव, और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता शामिल है। भविष्य में, इन चुनौतियों का समाधान करने और वन पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में वन पंचायतें और समुदाय-आधारित वन प्रबंधन एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे स्थानीय ज्ञान और भागीदारी वनों के सतत संरक्षण और ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती है। यह प्रणाली न केवल वनों की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वन संसाधन उन लोगों के लिए उपलब्ध रहें जो उन पर सबसे अधिक निर्भर करते हैं। हालाँकि, इन पंचायतों को मजबूत करने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर समर्थन और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। वन पंचायतों के सफल मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जहाँ समुदाय-आधारित दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके।