परिचय

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ग्रामीण और स्वदेशी समुदायों ने प्रकृति को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पूजा है और इसी विश्वास ने ‘पवित्र उपवन’ (Sacred Groves) जैसी सदियों पुरानी परंपराओं को जन्म दिया है। विशेष रूप से, उत्तराखंड, जिसे ‘देवभूमि’ भी कहा जाता है, में ये उपवन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपवन और उनसे जुड़े ‘देव वृक्ष’ (Sacred Trees) पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

ये पारंपरिक संरक्षण पद्धतियां आधुनिक तकनीकों के साथ मिलकर एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत करती हैं जो पर्यावरण और संस्कृति दोनों की रक्षा करता है।

जैव विविधता का भंडार: उत्तराखंड के पवित्र उपवन, जिन्हें स्थानीय रूप से “देव वन” कहा जाता है, जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों का घर हैं, जिनमें बांज, देवदार, और भोजपत्र जैसे पवित्र पौधे शामिल हैं। मानवीय हस्तक्षेप की कमी के कारण, ये उपवन इन प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं।

धार्मिक मान्यता और वर्जनाएं: इन उपवनों को देवताओं, आत्माओं या पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। स्थानीय लोग इन वनों को नुकसान पहुंचाने से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से देवता नाराज़ हो जाएँगे। पेड़ों को काटना या यहाँ तक कि पत्तियाँ तोड़ना भी सख्त वर्जित होता है। ये वर्जनाएं प्राकृतिक संसाधनों के अति-शोषण को रोककर प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करती हैं।

जल संरक्षण में भूमिका: ये उपवन अक्सर जल स्रोतों के पास स्थित होते हैं और उनकी घनी वनस्पति मृदा अपरदन को रोककर और वर्षा जल को भूमि में अवशोषित करके भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। इससे स्थानीय समुदायों को स्वच्छ और सुनिश्चित जल उपलब्ध होता है।

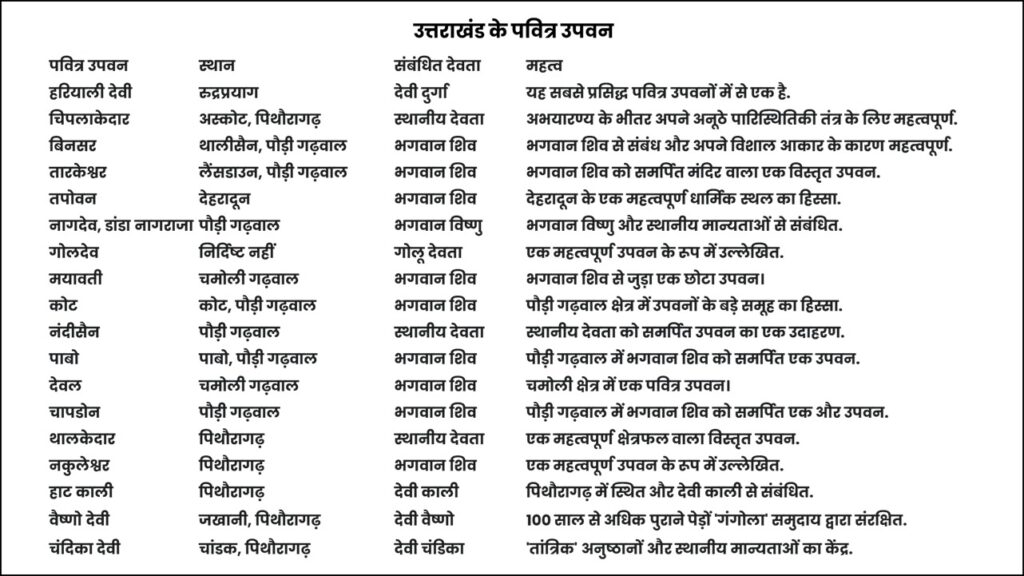

कुमाऊं और गढ़वाल के प्रमुख देव वन: उत्तराखंड में कई प्रसिद्ध देव वन हैं। कुमाऊं क्षेत्र में थलेकश्वर, ध्वज, चामुंडा देवी, और नकुलेश्वर प्रमुख हैं, जबकि गढ़वाल में हरियाली, मतकेश्वर, और मानथाट जैसे देव वन महत्वपूर्ण हैं।

स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण: इन उपवनों में लगाए गए प्रतिबंधों ने देशी और स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बाहरी प्रजातियों का प्रवेश सीमित होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।

चुनौतियों का सामना: हालांकि, इन उपवनों के संरक्षण में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। नई पीढ़ियों में पारंपरिक मान्यताओं का क्षरण, शहरीकरण और वनों की कटाई जैसी गतिविधियां इन पवित्र स्थानों पर दबाव डाल रही हैं। इसके अलावा, पर्यटन के बढ़ते प्रभाव से भी इन क्षेत्रों को खतरा है।

स्थानीय समुदायों की भागीदारी: इन उपवनों का संरक्षण मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। वे इन वनों को अपनी जातीय पहचान का हिस्सा मानते हैं। गैर-लाभकारी संगठन स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर इन उपवनों का संरक्षण कर रहे हैं और उन्हें इनके लाभों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं।

आधुनिक संरक्षण पहल: उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (U-SAC) ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इन पवित्र उपवनों को संरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यह केंद्र इन वनों की सेटेलाइट मैपिंग और जियो-टैगिंग कर रहा है, जिससे उनकी स्थिति, भौगोलिक स्थान और विस्तार को दस्तावेजित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य इन धरोहरों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है।

प्राचीन देव वृक्षों का सर्वेक्षण: U-SAC ने 400-500 साल या उससे भी अधिक पुराने विशिष्ट देव वृक्षों का भी सर्वेक्षण किया है, जिनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। उदाहरण के लिए, जोशीमठ का 500 साल से भी पुराना शहतूत का वृक्ष, जिसके बारे में माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके नीचे तपस्या की थी, और चमोली में लाटू देवता मंदिर के पास 400 साल से अधिक पुराना देवदार का वृक्ष।

पारंपरिक और आधुनिक कानूनों का संगम: भारत में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 जैसे कानून बाद में आए, लेकिन उत्तराखंड में वनों का संरक्षण सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। आधुनिक संरक्षण पहलें इन पारंपरिक प्रथाओं को मजबूती प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के पवित्र उपवन और देव वृक्ष न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उपवनों का संरक्षण हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान और उसके साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। U-SAC जैसी पहलें आधुनिक तकनीक और सदियों पुरानी परंपराओं को मिलाकर एक प्रभावी संरक्षण मॉडल प्रस्तुत करती हैं। यह प्रयास इन धरोहरों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।